Kredit foto Yunanto Sutyastomo (Bentara Budaya Yogyakarta).

Sastra Jawa modern ejaan lama jarang mendapat perhatian, terutama dari lembaga seni, lembaga akademis, dan lembaga kebudayaan. Sastra Jawa modern adalah wujud perjumpaan antara bahasa Jawa dengan tradisi sastra modern yang dipengaruhi oleh sastra Barat.

Sastra Jawa modern memang tidak bisa dibandingkan langsung dengan sastra Barat, namun realitas menunjukkan dalam banyak hal sastra Jawa modern dipengaruhi oleh sastra Barat.

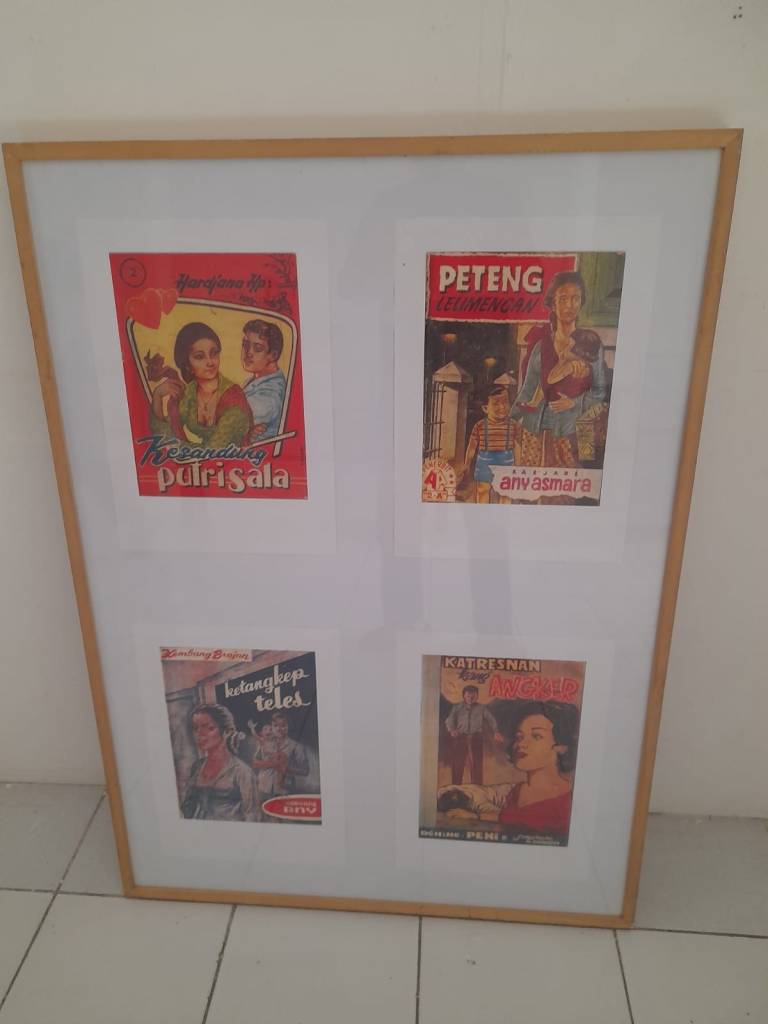

Bentara Budaya Yogyakarta mengapresiasi eksistensi sastra Jawa modern dengan ejaan lama. Apresiasi itu dalam bentuk pameran sampul novel berbahasa Jawa yang ketika terbit menggunakan ejaan lama atau ejaan Suwandi.

Dalam pameran ini kurator Bentara Budaya Yogyakarta hanya membatasi novel yang terbit sampai tahun 1972, masa ketika ejaan yang berlaku adalah ejaan Suwandi hingga kemudian digantikan oleh Ejaan yang Disempurnakan atau EYD.

Selain mengapresiasi sastra Jawa modern berejaan lama, pameran dengan tema Nyambung Katresnan yang berlangsung pada 21-28 Mei 2024 di Bentara Budaya Yogyakarta, Jl. Suroto No. 2, Kotabaru, Yogyakarta ini menjadi ikhtiar menggali lagi keberdaan sastra Jawa modern era 1950-1972.

Menurut Subalidinata, pada era 1950-1972 itu terbit kurang lebih 300 judul novel dalam bahasa Jawa dan ratusan crita cekak (cerita pendek) dan cerita bersambung.

Prosa sastra Jawa terbit di majalah-majalah berbahasa Jawa seperti Panjebar Semangat, Jayabaya, Mekar Sari, Djaka Lodhang, dan lain- lainnya.

Para pengarang sastra Jawa modern yang menulis pada era 1950-1972 itu menggunakan ejaan Suwandi. Fokus pameran bukan pada esensi karya sastra Jawa—novel berbahasa Jawa—yang terbit pada 1950-1972, tetapi pada ilustrasi sampul novel-novel berbahasa Jawa tersebut.

Sebanyak 89 sampul atau cover buku sastra Jawa modern berejaan Suwandi dipamerkan selama delapan hari itu. Pembukaan pameran pada Selasa (21/5/2024).

Ilustrasi pada sampul-sampul buku novel berbahasa Jawa itu sebagian adalah karya ilustrator-ilustrator terkenal pada masanya, antara lain, Kwik Ing Hoo, Jono S. Wijono, Kentardjo, Wid N.S.

Kredit foto Yunanto Sutyastomo (Bentara Budaya Yogyakarta).

Puluhan ilustrator lainnya mewarnai ”industri” sastra Jawa modern berejaan Suwandi ketika berjaya pada masanya. Ilustrasi pada sampul novel-novel berbahasa Jawa itu sepintas tampil dengan nada warna yang senada.

Para ilustrator pada masa itu mayoritas menggunakan warna kuning kemerahan. Inilah ciri khas ilustrasi buku novel berbahasa Jawa, prosa karya sastra Jawa modern, pada masa itu.

Ini jelas tidak lepas dari teknik percetakan pada masa itu yang apabila dibandingkan dengan teknologi percetakan masa kini jelas amat sangat kunoa.

Teknik percetaan masa itu belum memungkinan menghasilkan warna-warna yang berbeda, semua muncul dengan warna dan bentuk yang senada.

Kwik Ing Hoo adalah ilustrator novel berbahasa Jawa dari Kota Solo. Ia juga menekuni pembuatan komik demi memenuhi kebutuhan hidup. Karya Kwik yang terkenal adalah komik Wiro Anak Rimba.

Kentardjo adalah ilustrator asal Kota Jogja. Ia pada masanya dikenal sebagai pegrafis yang juga kerap membuat sampul novel berbahasa Jawa. Kentardjo juga dikenal sebagai ilustrator novel karya S.H. Mintardja yang berjudul Nagasasra dan Sabuk Inten.

Pada masa itu, ketika sastra Jawa modern berejaan Suwandi mencapai kejayaan, para penulis jauh lebih terkenal dibandingkan para ilustrator buku-buku novel karya mereka.

Menjadi ilustrator pada era 1950 sampai 1960 bukanlah pekerjaan utama. Mereka wajib memiliki keterampilan melukis karena teknologi belum canggih untuk menghasilkan gambar atau lukisan pada sampul buku novel berbahasa Jawa.

Banyak penerbit yang mencetak, mengedarkan, dan menjual buku-buku sastra Jawa modern berejaan Suwandi pada era 1950-an hingga 1960–an. Penerbit-penerbit itu, antara lain, Balai Poestaka di Jakarta, Panjebar Semangat di Kota Surabaya, Djaja Baja di Surabaya, Gema di Kota Solo, Fa Nasional di Kota Solo, Ganefo di Kota Jogja.

Foto-foto sampul novel berbahasa Jawa terbitan era 1950-1972 yang dipamerkan di Bentara Budaya Yogyakarta itu adalah sumbangan dari kolektor Ari Headbang dan Benu Omah Oemboel.

Kurator Benyata Budaya Yogyakarta Hermanu dalam pengantar di katalog pameran menjelaskan Nyambung Katresnan dipilih untuk tema pameran karena novel-novel berbahasa Jawa yang terbit pada era itu mayoritas—bahkan hampir semua—berkisah tentang cinta, tentang asmara.

Ada aneka versi tentang asmara yang dieksplorasi para pengarang sastra Jawa modern era ejaan Suwandi itu. Mereka menulis novel dengan basis kisah cinta segitiga, kawin muda, patah hati, dan berbagai model percintaan.

Kredit foto Yunanto Sutyastomo (Bentara Budaya Yogyakarta).

Di antara sekian banyak novel bertema cinta dan asmara itu memang ada yang bertema perjuangan, kepahlawanan, mitos, magis, dan lainnya, namun hanya sedikit, menjadi minoritas pada masa itu.

Bentuk dan ukuran buku novel berbahasa Jawa yang terbit pada era 1950-1972 rata-rata seukuran buku saku, namun tipis saja. Ketika novel berbahasa Jawa mengalami booming pada masa itu, banyak yang dijajakan di terminal bus dan pasar-pasar, bisa juga ditemukan di persewaan buku bacaan.

Petunjuk Penting

Buku-buku novel berbahasa Jawa yang sangat layak disebut menjadi penanda atau petunjuk penting perjalanan dan perkembangan sastra Jawa modern itu tidak dikoleksi oleh perpustakaan-perpustakaan negeri maupun swasta.

Novel-novel berbahasa Jawa itu dianggap sebagai bukan karya sastra, dianggap remeh, dan cenderung terkonotoasikan sebagai bacaan mesum atau porno. Sesungguhnya itulah realitas perjalanan dan perkembangan sastra Jawa modern saat itu.

Menurut Hermanu, ide penyelenggaraan pameran ini diperoleh dari buku terbitan Javanologi yang memuat tulisan Subalidinata yang meneliti tentang sastra Jawa modern.

Hasil riset Subalidinata itu kemudian dikembangkan oleh tim Bentara Budaya Yogyakarta dengan menambah data-data dari kalangan pencinta sastra Jawa, antara lain Ibnu Wibi Winarko alias Benu Omah Oemboel dari Jogja dan Ari Headbang dari Solo.

Pameran Nyambung Katresnan juga menyajikan sejumlah buku asli novel berbahasa Jawa berejaan Suwandi dan puluhan majalah berbahasa Jawa yang memuat cerita pendek dan cerita bersambung berbahasa Jawa serta buku- buku sastra Jawa lainnya.

”Ternyata untuk mendapatkan buku-buku novel sastra Jawa ini bukan main susahnya, maklum sudah 50 tahun yang lalu terbitnya,” demikian pengakuan Hermanu dalam pengantar katalog pameran Nyambung Katresnan.

Kalaupun ada jamak kondisinya sudah tidak utuh lagi. Bentara Budaya Yogyakarta memberikan apresiasi yang tinggi kepada Benu Omah Oemboel dan Ari Headbang sebagai kolektor buku sastra Jawa yang ikut berpartisipasi dalam pameran ini.

”Semoga pameran ini dapat menambah wawasan kita tentang sastra Jawa [modern],” demikian tulisan Hermanu di pengantar pameran Nyambung Katresnan.

Kredit foto Yunanto Sutyastomo (Bentara Budaya Yogyakarta).

Imam Budi Utomo dan kawan-kawan dalam buku Eskapisme Sastra Jawa (Gama Media Yogyakarta, 2002) menyebut sastra Jawa modern muncul pada awal abad ke-20.

Kemunculan sastra Jawa modern itu dianggap belum cukup sebagai penghubung atau mata rantai kesastraaan Jawa yang adiluhung meskipun kenyataannya sastra Jawa modern, genre prosa (novel, cerita pendek, cerita bersambung), puisi (guritan), maupun drama, mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan diterima masyarakat Jawa.

Di tengah tarik ulur pengakuan atas eksistensi sastra Jawa modern tersebut muncul suatu masa yang relatif pendek, yang dianggap sebagai ”masa paling suram”, yaitu pada era 1960-an hingga 1970-an, yaitu era tumbuh suburnya karya sastra Jawa yang terbit dalam bentuk buku saku.

Novelet saku sastra Jawa itu jamak terbit dengan sampul dan ilustrasi bagian dalam yang ”mendebarkan”, menggunakan jenis kertas yang bermutu rendah, dan otomatis murah harganya. Harga murah ini tentu dihitung dengan nilai rupiah pada masa itu.

Sebagian pengamat sastra Jawa modern menilai karya sastra Jawa jenis tersebut tidak atau kurang bermutu sastra. Penilaian dan pernyataan tersebut bisa dimaknai dari penyebutan karya sastra Jawa masa itu sebagai roman picisan, roman atau novel panglipur wuyung, sastra kitsch, sastra populer, dan sastra hiburan.

Bentara Budaya Yogyakarta tidak bermaksud masuk lagi dalam perdebatan tentang bermutu tidaknya karya sastra Jawa modern era 1950-1972 itu. Pameran Nyambung Katresnan justru untuk mengapresiasi salah satu babak sastra Jawa modern tersebut sebagai kenyataan.

(Reportase ini terbit di Harian Solopos edisi 22 Mei 2024)